ロキソニンの作用機序について

うみかぜカイロに来院される8割の方々は整形外科に通われてから、改善されずに来られますので、病院で処方される薬を飲まれていた方も多いので、「飲んでどうでしたか?」と聞くと、ほとんどの場合、「飲んでも全然効きませんでした」そういう人が多いのです。

そもそも皆さんが言う「痛み止め」とは何でしょう?

歯を抜く時をイメージしてみましょう

まず、歯を抜くときは「チクッ」と麻酔の注射をしますね。数分後薬が効いてきて、触られている感覚も鈍くなり、痛みも感じなくなります。いわゆる「局所麻酔薬」です。

しかし、麻酔は1時間もしないうちに効果がなくなり、歯を抜いた場所から「ズキン、ズキン」とした傷ができたことによる炎症が生じます。その際は炎症を抑える抗炎症剤「ロキソニン」等が処方されることでしょう。

では「ぎっくり腰」で考えてみましょう

「あまりの痛さに全く動けない」「とにかくこの痛みを取ってくれ!」こういう急性痛の場合、整形外科では「ブロック注射」と呼ばれる局所麻酔薬の注射を腰周辺に打ちます。

またぎっくり腰の場合、何かの拍子に「ギクッ!」としてしまい筋肉に「傷」が出来てしまっている状態ですので炎症が起きています。その炎症を抑えるために「ロキソニン」を飲んだり、「ボルタレン」の座薬を入れたり、湿布を貼ります。

そもそも「痛み」を感じるってなに?

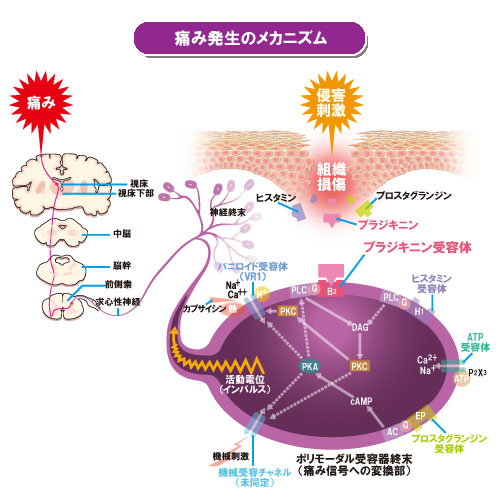

「資料 日本ケミファ」

これもぎっくり腰で考えてみましょう。床に置いてある段ボールを持ち上げようとしたら「ピキッ!」その瞬間は少し痛かった程度でしたが、時間が経ってきたら、動いていなくても「ズキズキ、ジンジン」重だるい痛みが出てきたとします。

上の「痛みのメカニズム」の図を見ていただくとわかりやすいのですが、この痛みは筋肉に傷が出来てしまい、そこから痛み物質(ブラジキニン)が出てきて、痛み神経のセンサーに触れると電気が発生して、痛み電気信号が神経に沿って脳に到着して、「痛い!!!」と感じるんですね。

つまり、痛みとは「電気信号」なのです。

痛みを止めるにはどうしたらいいのでしょう?

先ほど、痛みが出るメカニズムは「痛み物質」が「痛みセンサー」に触れることで「痛み電気信号」が生じて、脳の中で「痛い・しびれている」と感じると説明しました。

ということは、痛みを止めるには2つの方法があります。

「局所麻酔薬」

「抗炎症剤」

1つ目は痛い部分に局所麻酔薬を入れて、「痛み物質」が「痛みセンサー」に触れないようにすれば痛み電気信号は出ませんので、薬が効いている間は痛みをブロックできます。(歯を抜く時ですね)

2つ目は炎症反応を引き起こす「痛み物質」が無ければ「痛み電気信号」は出ませんので、痛み物質を作らせないようにします。(ロキソニンや湿布薬で炎症を抑えます)

このように怪我による外傷やぎっくり腰、寝違いなどの炎症性の痛みであれば、痛みのメカニズムに基づいてケアすれば早期改善します。

なぜあなたはロキソニンを飲んでいたのに痛みが無くならなかったのか?

ロキソニンを1日朝昼晩3回を3年間飲み続けておられた方がいました。正直びっくりしたと同時に痛みの改善がないのに同じ薬を3年間も処方していた病院にも怒りを覚えました。

ロキソニンは抗炎症剤です。急性の痛みで炎症があれば効く可能性があります。炎症があるか、ないかの違いは炎症があれば座ったいても寝ていても動いていなくてもジンジンしたり痛みを感じます。また本来痛みを感じないような弱い刺激でも強い痛みを感じます。

あなたの痛みのタイプは炎症性?それとも動作痛?

初期の炎症性の痛みは動かなくても痛みを感じますが、炎症は数日で治まる場合が多く、数か月も続くことは稀です。来院される多くの方々は炎症が治まる途中かすでに治まっている方々です。そういう方は動かなければ痛みはありません。寝返りや座ってから立ち上がる時、前屈する時などの動作をした時に痛む「動作痛」なのです。

炎症による痛みではないので、炎症を抑える働きがあるロキソニンを飲んでも効果を感じにくいのも当然のことでしょう。痛みのタイプが違うのです。

動作痛による痛みの原因の多くは「筋肉のこわばり」ですので、筋肉を柔らかくする必要があるのです。

まとめ

急性の痛みには「局所麻酔薬」「抗炎症剤」

痛みは「電気信号」である

麻酔薬や抗炎症剤で痛みの電気信号を止める

多くの場合、炎症ではなく動作による痛み

動作痛にはロキソニンの効果は低い

横須賀にある整形外科や整体院、接骨院に通われてロキソニンを飲んでも改善しない痛みでお困りでしたら、うみかぜカイロにお越しください!!きっとお役に立てると思います。

a:6068 t:3 y:0